よくマスコミやネット上で見かける記事に、「公務員は数が多すぎる。もっと効率的にすべきだ。」というものがあります。

結論を先に書いておくと、「そんなの気にしても仕方ないので、やるべきことをやるだけ」ってことですが、そういったら身も蓋もないのでなぜそういった意見が出てくるのかを考えてみたいと思います。

賛成する意見、反論する意見色々あるようです。

自治体職員数の実態と変遷

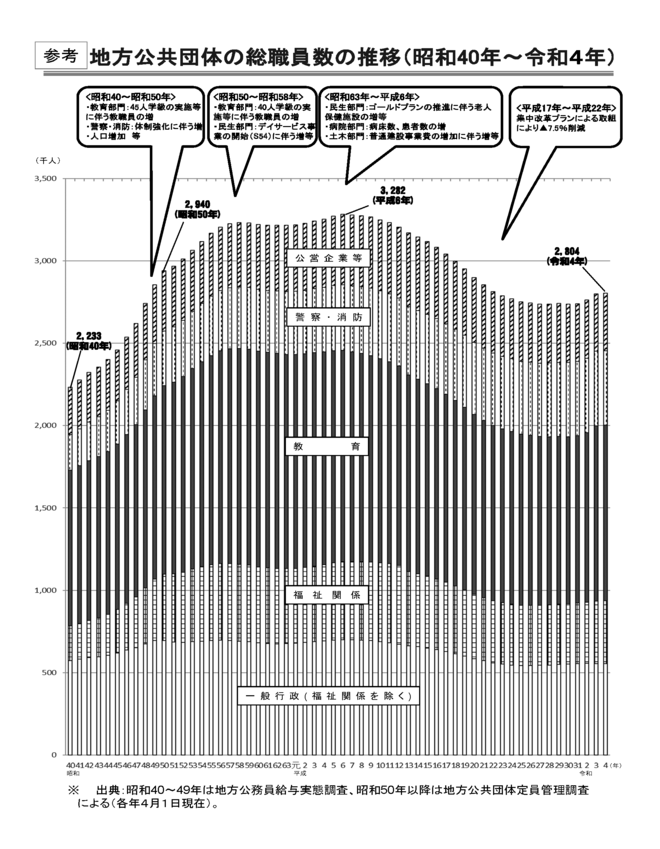

下のグラフは、総務省さんからお借りしたグラフです。地方公務員給与実態調査という調査が毎年行われていますが、それをまとめたものです。

先に見た地方交付税の推移の形と似ています。固定経費の中で一番大きいのは人件費なので、似てくるのは当然かなと思います。

2000年前後、市町村合併や国が主導した行革などの動きもあり大きな山ができた後、減少に転じています。

また、少し上向きの様子も伺えますが、全体的には減少しているんですね。

減らすべきだとの意見

次に減らすべきだという意見には、どのようなものがあるか、その背景などを見てみたいと思います。

仕事ぶりが非効率

職員数を減らすべきだという意見の中には、「まだまだ効率的に働いたらもっと多くの仕事がこなせるはず、仕事量に対して人が多すぎる。」というものがあります。

定型業務を行っている部署は、窓口が多かったり、事務手続きが煩雑なためにそう感じる人も多いようです。

間違ってはいけないという「行政の無謬性」に起因している部分もあるのですかね。手間がかかってもいいから、間違っちゃいけないと思ってしまうのでしょう。

民間と比較して

行政の中で、民間部門と比較できそうな部署については、そういった批判が出やすいようです。例えば、都市部の自治体に多い、行政が運営するバスの運転手。民間バスの運転手の給与と比較した時に多いと考えられたりします。

それと、目につきやすいのは窓口部門、民間にも似たような仕事の部署はありますので、どうしても比較してしまうようです。

そもそも働いていない

側から見ると、椅子に座ってパソコンをいじっているだけで、働いているように見えない。あるいは、管理職など、パソコンを見ているだけで、何かをしているように見えない。

そもそも働いてない人を雇うぐらいなら人を減らしてほしい。そう思っている人もいます。

そうじゃないという意見

次に、公務員は減らすべきだ。という意見への反論を拾ってみます。

世界の国の中では少ない方

よくあるのが、客観的に考えようということで、世界の国と比較してみるという記事です。下のグラフもその中の一つなのですが、総務相統計局の資料で公務員の国際比較です。

確かにグラフだけ眺めると、世界の中ではそんなに公務員数は多くないなと思ってしまいます。

仕事量の割に給料が安い

次にネット記事に投稿している公務員の意見で、「実際の仕事は量も多く、大変で、給料は安すぎる。実態を知らない人たちが言っているだけだ。」というものです。

全体的な印象としては、若い人の投稿が多いように感じます。実際、財政部署や企画系の問題を抱えた部署など、洒落にならないくらい忙しい部署もあります。

そういった部署に配属された若い職員が、そう思ってしまうのもわかる気がします。

感情論で済ませるか

職員を減らすべきだという意見もそうじゃないという意見も、なんだか感情論的な部分があるような気がします。

見ている部署や見ている人、見ている時間帯で、全然様子は変わりますので、異なる感じ方になるのかもです。

では、それは感情論だからほっとけとなるかというとそうじゃないだろうと思います。そう見られてしまう一面があるのであれば、そこは改善の努力をすべきではないでしょうか。

8:2の法則

8:2の法則って、ご存知でしょうか。別名パレートの法則と言います。パレートはこの法則を発見したイタリアの経済学者です。

売上の8割は、全体の商品の中のたった2割が占めている、とか、売り上げの8割は、顧客全体の中でたった2割の顧客からで占められている、というような法則です。

別な言い方で、2:6:2の法則って言い方もあります。人の集団ができると有能な人が2割、普通の人が6割、無能な人が2割存在するというものです。

感覚的に、なんかわかる気がします。この法則では、無能な人の2割を除いても、残った集団は自然ともとの比率になるそうです。

だからと言って、これも、仕方ないで済ますのは違うだろうと思います。やはり、全体の配分はそうでも、全体の仕事の成果を上げる努力はすべきだろうと考えます。

まとめ

自治体の職員は多すぎだという意見について、考えて見ました。多いから減らすべきだというものもありますし、その意見に反論するものもありました。

感情的な意見だなと感じるものもあります。

しかしながら、やはりそこは感情的だからと言って無視をしたりせずに、しっかり現実に向き合いべきだろうと思います。

そして、人の意見に流されず、やるべきことをしっかりやる。これしかないと思います。人の批判をしても何も始まりません。

淡々と実績を積み上げてまいりましょう。

I see an article on the internet saying that there are too many local government employees. Just take it and do what you do. I thought about it while looking at the opinion that it should be reduced because it is too much and the opinion that argues against it. There are many emotional things, but let’s take them and do what we do.